Der Uhrenquarz ist so etwas wie der „Klassiker“ unter den Quarzen. Seine Frequenz liegt immer bei genau 32,768 kHz. Doch warum dieser Wert?

Die Antwort auf diese Frage führt zurück in die Geschichte der Schwingquarze. Zu den Vorreitern bei deren Erforschung zählen die Bell Telephone Laboratories, die damalige Forschungsabteilung des heutigen Telekommunikationskonzerns AT&T. Zunächst drehte sich die Forschung hauptsächlich um die Stabilisierung der Funkfrequenzen, doch schon bald stellte sich heraus, dass Quarze auch bei der Zeitmessung gute Dienste leisten können. So präsentierten die Amerikaner im Jahr 1928 stolz die erste quarzgesteuerte Uhr der Welt.

Der Uhrenquarz setzt neue Präzisions-Standards

Bis dato liefen Uhrwerke rein mechanisch. Durch den Einbau des Quarzes und einer entsprechenden Energiequelle, die den Quarz zum Schwingen bringt, hielt erstmals eine elektronische Komponente Einzug. Und das mit Erfolg: Denn die neue Quarzuhr lief deutlich präziser als die rein mechanische Konkurrenz.

Doch welche Funktion erfüllt der Quarz im Uhrwerk? Salopp gesprochen sorgt er als Taktgeber dafür, dass die Uhr „weiß“, wie lange eine Sekunde dauert. Das gelingt durch Erzeugung einer Frequenz von genau einem Hertz. Hertz ist die gängige Maßeinheit für Frequenzen. Sie gibt die Anzahl der sich wiederholenden Vorgänge pro Sekunde in einem periodischen Signal an – in diesem Fall also das Vorrücken des Sekundenzeigers um eine Position auf dem Ziffernblatt.

32,768 kHz – die Standard-Frequenz für Uhrenquarze

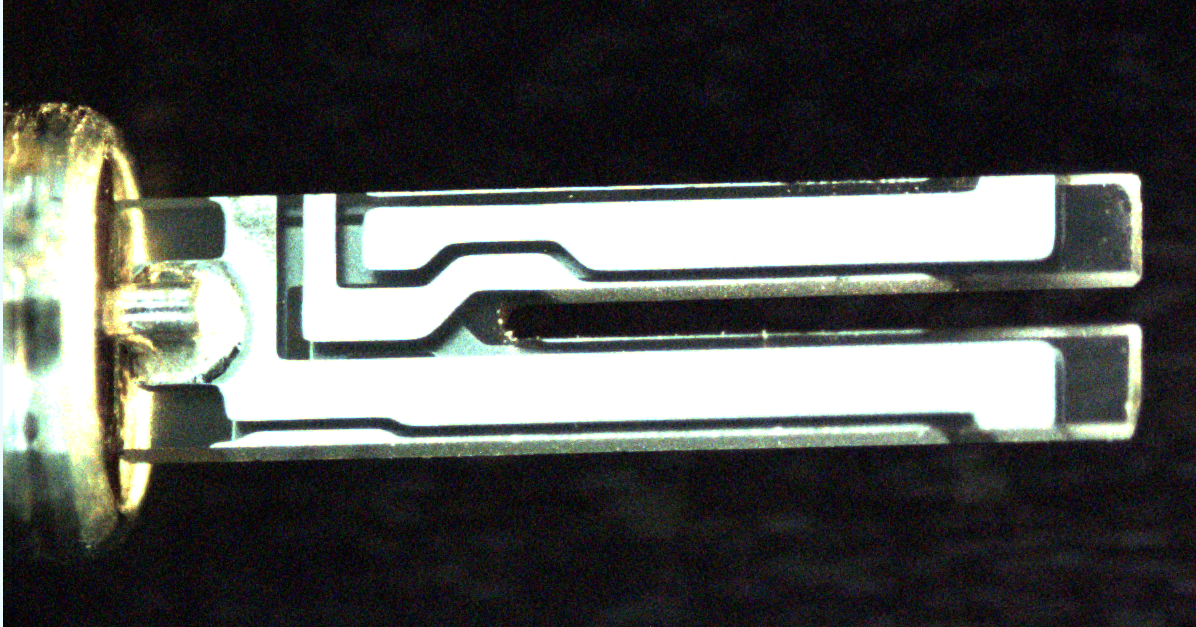

Aber woher stammt nun die Standard-Frequenz eines Uhrenquarzes von 32,768 kHz? Um das zu verstehen, muss man wissen, dass die Schwingfrequenz eines Quarzes von seiner Form und Größe abhängt. Ein Quarz mit einer natürlichen Frequenz von nur einem Hertz müsste so riesig sein, dass er eher für eine Turm- als für eine Armbanduhr geeignet wäre. Ziemlich unpraktisch also im Hinblick auf Produktion und die weitere Verwendung. Aus diesem Grund behilft man sich mit einem Trick.

Uhrenquarze mit einer Frequenz von 32,768 kHz sind relativ leicht herzustellen. In der Uhr eingebaut, wird deren ursprüngliche Frequenz mithilfe sogenannter T-Flipflops oder Ripple Countern geteilt. Jedes T-Flipflop kann die Frequenz des Quarzes halbieren. Schaltet man also 15 dieser T-Flipflops in Reihe, landet man bei einer Ausgangsfrequenz von 32,768 kHz bei genau einem Hertz. Somit ergibt sich die Frequenz des klassischen Uhrenquarzes letztlich aus einer simplen Rechenoperation sowie den Rahmenbedingungen der Quarzproduktion.

Präzise Frequenzen für den Massenmarkt

Bis die Quarzuhr schließlich ihren Weg in den Massenmarkt fand, vergingen noch mehrere Jahrzehnte. Im Jahr 1969 brachte das japanische Unternehmen Seiko die erste käufliche Quarzarmbanduhr auf den Markt, mit 460.000 Yen kostete das gute Stück in etwa so viel wie ein Kleinwagen. Doch die Entwicklung verlief rasant: Bereits Mitte der 70er Jahre waren Quarzuhren bereits günstiger als bis dato „herkömmliche“ Uhren mit rein mechanischem Uhrwerk.

Zu dieser Zeit vollzog auch Jauch die Trendwende und stieg in den Handel und später auch in die Produktion von Uhrenquarzen ein. Auch heute noch sind diese Taktgeber wichtiger Bestandteil des Portfolios. Darüber hinaus bietet Jauch zudem eine breite Auswahl an Oszillatoren mit 32,768 kHz.

English

English

Hallo Ihr Jauch-Spezialisten

Seit vielen Jahren bin ich Liebhaber von genauen Uhren, was die Technologie der Uhr hergibt. Ob PPU´s oder Automatik-Uhren, an jeder Uhr, bei der es um Präzission geht suche ich nach technischen Inovationen, die die Ganggenauigkeit „auf die Spitze“ treiben kann.

Dabei bin ich auf eine ganz simple Unstimmigkeit gestoßen, die ich nicht verstehen kann.

So gut wie alle Quarzuhren (ob eine 10€ Quarz-Uhr, eine TAG Heuer F1 oder die GS-SD) „arbeiten“ mit dem Standard 215hz-Quarz. Jetzt gibt es tatsächlich eine Firma, die begriffen hat, dass mit höheren Frequenzen (bei gleichbleibender TC) die Ganggenauigkeit ohne größeren Aufwand auf das 6-fache steigern lässt. Die Bulova 262 (mit 218 Hz) hat eine Gangabweichung von unter 1sec / Woche.

Das schafft keine andere noch so teure Quarzuhr der Welt. Die Aussage eines Kunden besagte sogar eine Abweichung von einer Sekunde in 10 Wochen, was natürlich nicht nachprüfbar ist.

Diese Uhr kostet auf dem freien Markt zwischen 250€ und 900€ (je nach Model und Ausgestaltung).

Wenn also eine Uhr mit einem Quarz um nur 3 Dualexponenten höhere Frequenz eine so enorme Steigerung der Genauigkeit erlangt, warum stellt man da keine Massenquarze mit 220 hz her, die ja rein logisch betrachtet erstens noch viel kleiner und mit dem GT-Schnitt bestimmt noch billiger sind?

Vorrausgesetzt, sie lassen sich dann noch in der Pierce-Schaltung anwenden.

Ausserdem lassen sich diese Quarze mit den kleineren Serien-C´s damit noch genauer „ziehen“.

Können Sie mir eine halbwegs für mich verständliche Antwort geben, die ich als Berufsschullehrer für Elektronik noch verstehen kann?

Herzlichen Dank

Rainer Herrmann

Fachlehrer für Elektronik

https://www.mugler.de/karriere/ausbildung/

Hallo Herr Rainer,

Das sind sehr spezielle Themen. Da können wir leider nur generell antworten.

Zur Festlegung auf die 32.768kHz-Quarze für die breite Anwendung kam es aus einem Spannungsfeld vieler Faktoren:

1. Die Frequenz ist leicht teilbar, bis man einen 1Hz-Takt für den Antrieb mechanischer Uhren hat.

2. Das Bauteil ist mit vertretbarem Aufwand (Kosten) in Masse zu bauen.

3. Die Schaltung für den Betrieb ist mit niedrigsten Leistungen zu betreiben. (Heute meist >1µW, oft sogar <100nW).

4. Das Bauteil ist verhältnismäßig robust in gängigen Einsatzbereichen.

Nach dieser Festlegung haben viele Hersteller begonnen, Produktionen aufzubauen.

Was Ihnen als Uhren-Liebhaber vielleicht nicht bewusst ist:

Der größte Teil der heute eingesetzten Stimmgabel-Quarze (nur umgangssprachlich noch Uhrenquarze genannt) wird nicht mehr in Uhren-Anwendungen eingesetzt.

Wegen des Vorteils der niedrigen Leistungsaufnahme haben heute eingesetzte Controller in der Elektronik zusätzlich zum Megaherz-Takt einen zweiten 32kHz-Takt (genau 32768HZ), mit dem der Controller im Standby-Modus am Leben gehalten wird und leicht wieder reaktiviert werden kann.

Es gibt außerdem immer noch echte Real-Time-Clock-ICs. Diese werden aber immer seltener.

Da weltweit so große perfektionierte Produktionskapazitäten für den gängigen Quarz existieren und außerdem alle IC-Hersteller damit arbeiten, scheint es einfach unplausibel, das System umzustellen.

Wir müssen allerdings zugeben, dass die Produktion von 215Hz-Quarzen nicht Teil unseres Geschäftes ist und wir speziell hierfür somit nicht die Expertise haben.

Da sind die spezialisierten Uhrenhersteller eher die idealen Gesprächspartner.

Wir hoffen trotzdem, Ihnen mit unserer Sicht der Dinge geholfen zu haben.

Beste Grüße,

Patricia Schifferdecker

Ich besitze 4 Dutzend Casios. Manche sind bemerkenswert genau, z.B. die Casio MRW-200H.

Meine erste MRW 200 ist so genau, dass ich mir eine zweite gekauft habe, um zu sehen, ob das nur Zufall ist.

Ergebnis:

1. 7 Sekunden in 4 Jahren!

2. 1 Sekunde im Monat

Ohnehin habe ich bei allen Casios die Erfahrung gemacht, dass die Abweichungen extrem konstant sind. Das heisst der Fehler ließe sich einfach abnullen, wenn man nur wollte.